I Cristallieri di Venezia

Oggetto di culto, di design, di moda… quell’ausilio alla nostra vista, ormai divenuto indispensabile ai più, ha una storia documentata da racconti affascinanti, che in particolare si riferiscono a ciò che potremmo definire precursori delle lenti e degli occhiali veri e propri.

Plinio il Vecchio ci racconta che Nerone, appassionato spettatore dei giochi e dei combattimenti fra gladiatori che si svolgevano nell’arena dell’Anfiteatro Flavio, facesse uso di una pietra smeraldina per proteggere gli occhi dai riflessi della luce, quindi per migliorare la capacità visiva.

Nerone, che sappiamo essere stato un grande cultore dell’ego aveva fatto erigere non lontano dall’Anfiteatro una statua in bronzo, che lo ritraeva, di dimensioni colossali. Pare che derivi da questo colosso il nome col quale l’Anfiteatro Flavio è passato alla storia: il Colosseo.

Intorno all’anno Mille il fisico astronomo arabo Ibn al-Haytam, conosciuto anche come Alhazen, nato a Bassora e in seguito vissuto in Egitto, studiando la rifrazione del raggio luminoso ne comprese ed enunciò i principi, che divennero in seguito fondanti nella costruzione delle lenti ottiche correttive.

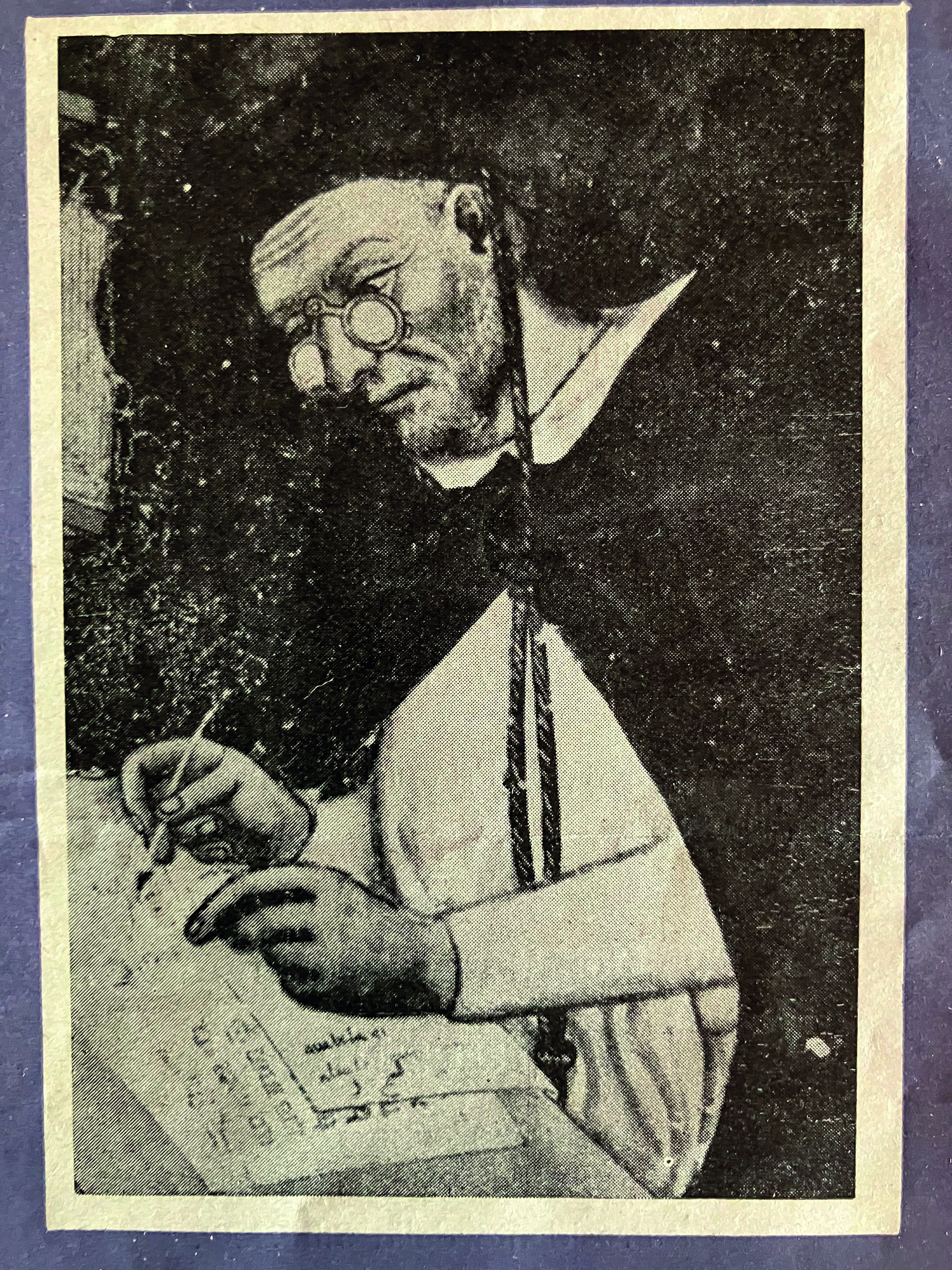

Pare che nel XIII secolo i monaci amanuensi, tradotti e trascritti gli studi sulla rifrazione del filosofo Ruggero Bacone, abbiano ideato frammenti di vetro adeguatamente deformati al fine di ingrandire le immagini, riuscendo ad ottenere da cristalli di rocca e quarzi, una sorta di lente convessa che consentiva la visione ingrandita, strumento utilissimo nella loro attività di lettura, miniatura e trascrizione calligrafica.

Intanto a Venezia, specificamente a Murano ove già si lavorava il vetro, nel 1284 grazie all’Arte dei Cristallieri venivano fabbricate lenti: i prototipi degli occhiali!

La Repubblica Veneziana “Serenissima”, guidata dal Doge eletto dal popolo, contava all’epoca circa 120.000 abitanti ed era universalmente nota anche per l’elevata qualità artistica dei prodotti delle sue vetrerie. Venezia era un crogiuolo artistico e culturale, ma anche importante nodo di scambi com merciali, laddove l’importanza della scrittura e della lettura (non dimentichiamo che proprio qui furono prodotte le prime edizioni a stampa), era fondamentale. Fu naturale quindi che l’arte vetraria si evolvesse anche nella produzione di lenti ottiche.

Il protezionismo di questa attività raggiunse addirittura livelli coercitivi nei confronti dei produttori; vennero promulgati regolamenti che impedivano ai maestri vetrai di uscire dal territorio per non correre il rischio che le tecniche di lavorazione venissero svelate. Qualora lo spostamento fosse stato indispensabile, ai famigliari del viaggiatore che non fosse rientrato in Venezia, veniva applicata la pena del carcere a vita.

Alcuni studiosi di Dante riferiscono che anche il sommo poeta si avvalesse, nella stesura della Commedia, di occhiali per presbiopia, per lui fabbricati da tale Salvino degli Armati, il cui nome fu al centro della disputa sulla paternità degli occhiali fra Firenze e Venezia.

Anche in diversi carteggi della famiglia Medici si fa riferimento all’uso di lenti a pinza portate sul naso.

Uno dei primi dipinti in cui si ha riscontro dell’uso di occhiali è un affresco del 1352 di Tomaso da Modena nella Chiesa di San Nicolò in Treviso.

Altichiero da Zevio nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, raffigura un Vescovo con le lenti a cavallo del naso.

Il prof. Gaetano Nave scoprì a Rimini nella chiesa di Sant’Agostino, sotto due strati di intonaco, un affresco databile attorno al 1370 raffigurante “La resurrezione di Drusiana” nel quale, oltre a due personaggi identificabili in Dante e Petrarca, è raffigurato un anonimo personaggio con gli occhiali.

Nel Rinascimento e successivamente, molte altre opere pittoriche raffigurano soggetti maschili con occhiali. Nella raffinata Madonna di Montalto (1595-97) Annibale Carracci dipinge un San Giuseppe che tiene nelle mani un libro e un paio di occhiali.

Anche la produzione di lenti da vista si espande ma, dopo la caduta di Venezia del 1797 ad opera di Napoleone che impone alla Serenissima un blocco commerciale, anche i maestri occhialai chiudono le loro botteghe.

A Calalzo di Cadore, tuttavia, questa eredità viene raccolta e nel 1870 e con il primo insediamento di una fabbrica di occhiali inizia quel processo che poi porterà questa zona dell’Italia, il bellunese, ad essere considerata “il distretto dell’occhiale”. Si produrranno occhiali con lenti in vetro sferiche, menischi e lenti toriche, bifocali semplici e cilindriche, fino alle lenti colorate, con montature semplici o raffinate e astucci sempre più sofisticati per contenerli.■

tra quelli più cercati