Vercelli inconsueta: Giuseppe Rosso

“Una città non è disegnata, semplicemente si fa da sola. Basta ascoltarla, perché la città è il riflesso di tante storie”. Partendo da questa riflessione di Renzo Piano, oggi più che mai, in un momento di grandi cambiamenti, con le nostre città che stanno acquisendo anche connotati nuovi, spinti dai contributi del PNRR, quando il futuribile si sta facendo presente, quando il futuristico diviene quotidiano, occorre rinforzare il nostro rapporto con il passato, occorre guardare a ciò che ci circonda con sempre maggiore curiosità, per conoscere la storia delle nostre città, che sono vive e in trasformazione. Queste convinzioni ci hanno condotto ad approfondire, complici alcuni incontri con gli studenti del Politecnico di Milano e alcune pubblicazioni a tema, un momento storico controverso che molto ha segnato la città a cui, per svariati motivi, siamo molto legati: Vercelli.

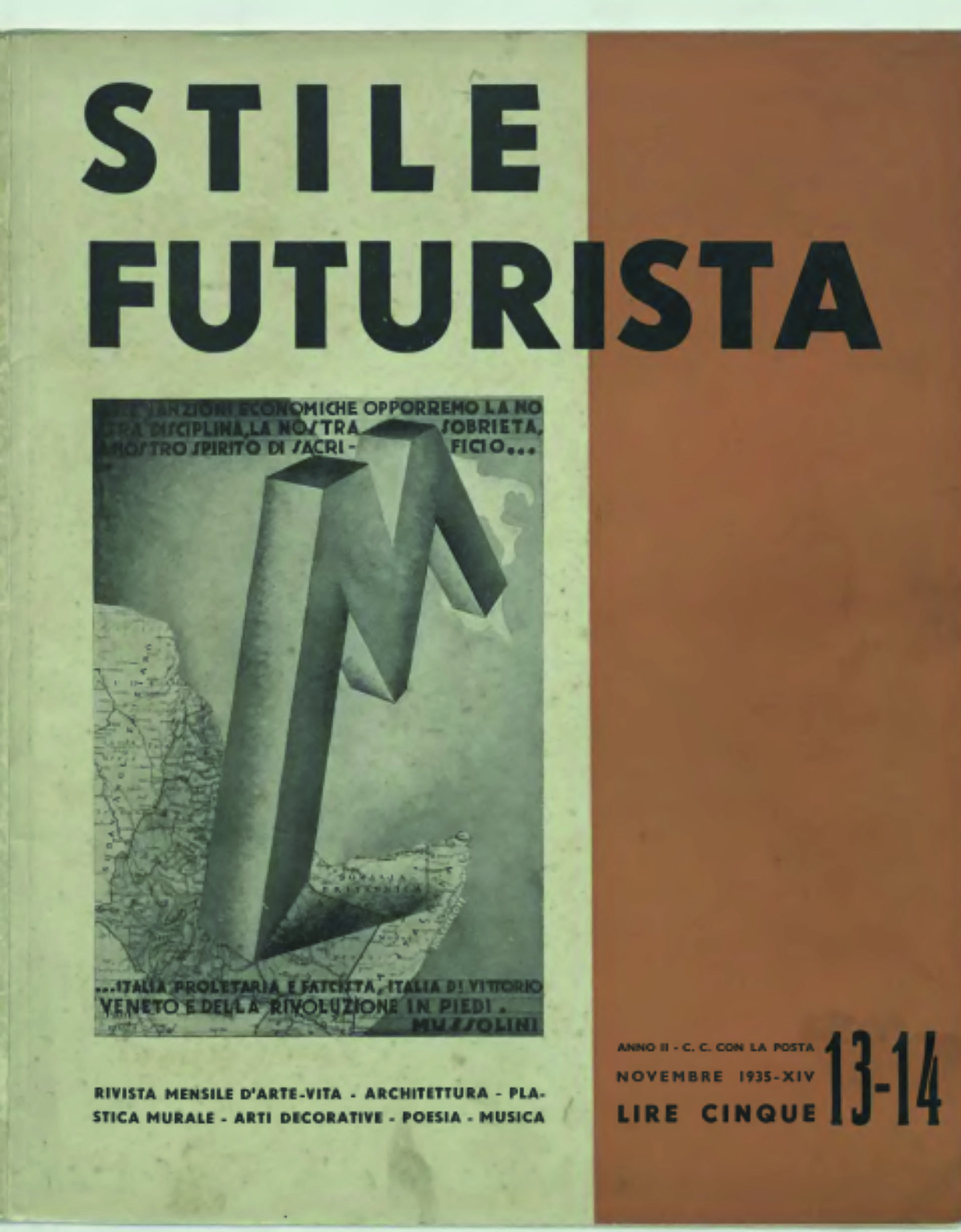

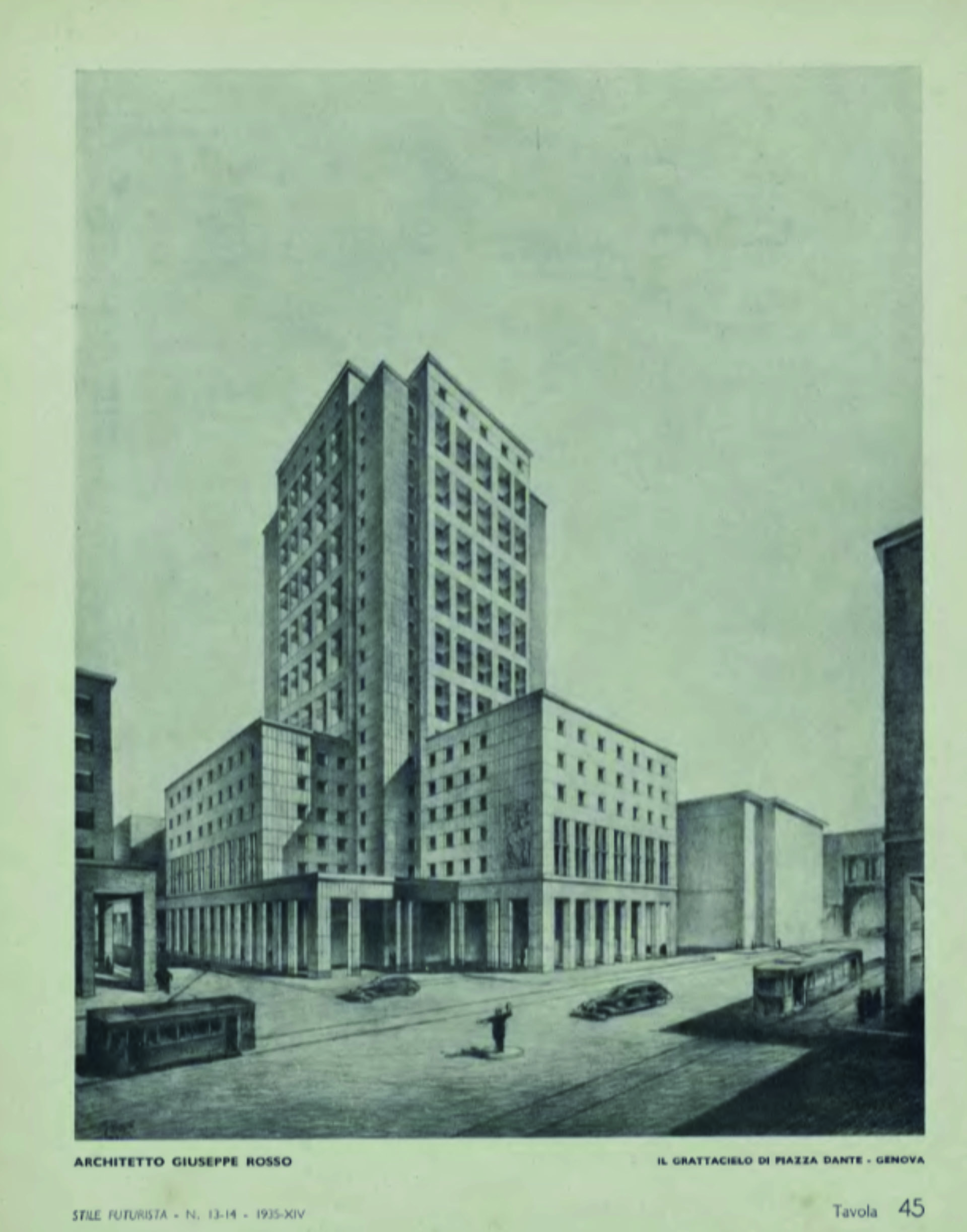

l’articolo monografico “L’architettura di Giuseppe Rosso”

a cura di Fillia.

Fonte: https://collezioni.unimi.it.

Foto Archivio Bona

Vercelli, conosciuta nel panorama italiano come la ‘Città del Riso’ ha avuto fin dalle sue origini grande importanza nell’area padana. Il passato non è però l’unico aspetto rilevante, essa possiede, infatti, anche una storia recente unica e interessante, fatta di uomini e di costruito, che per troppo tempo è stata trascurata. Spesso, infatti, se una storia è associata a eventi dolorosi e tragedie, essa viene erroneamente evitata anche nei suoi aspetti meritevoli.

Ecco allora che un piccolo capoluogo di provincia come Vercelli, in cui tutte le fasi storiche, dal Medioevo al Rinascimento hanno trasformato tratti importanti della città lasciando segni tangibili e ancor oggi visibili, ha visto il suo organismo urbano profondamente segnato anche nei primi trent’anni del Novecento. Questi anni, infatti, furono un momento in cui correnti letterarie, arte e architettura, complice l’avanzamento tecnologico, trasformarono il nostro modo di concepire le cose, i nostri sistemi edilizi e perfino le nostre abitudini di vita, e di conseguenza le nostre città.

Si sviluppa infatti in quegli anni il Futurismo, movimento in cui, a partire dal manifesto di Marinetti, si esaltava il progresso tecnico della civiltà e si ammirava la velocità connessa al rischio. Si propugnava un’arte che si distinguesse dalle forme del passato, con un nuovo tipo di comunicazione diretta, fino a idealizzare retoricamente il progresso tecnologico con un linguaggio crudo e diretto. Il Futurismo traghetta l’Italia fuori dal suo isolamento culturale e la pone a confronto con tutti i più significativi gruppi di avanguardie dell’epoca; riporta l’Italia all’attenzione internazionale con un’arte fautrice di emozioni. I quadri dei futuristi, così come le sculture, costruiscono una rappresentazione della realtà drammatica, passionale; espressione di quell’epoca meccanica verso cui l’uomo tende il suo sforzo produttivo. È modernità assoluta.

È cambiamento.

Fillia, Luigi Colombo, ricorderà il grido di guerra di Marinetti: “affermiamo come principio assoluto del futurismo il divenire continuo e l’indefinito progredire fisiologico e intellettuale dell’uomo”. In questo stesso momento in Germania, nei primi anni Venti, si sviluppa la nuova architettura, mirata alla ricerca della funzionalità, al rifiuto di ogni elemento che sia puramente decorativo e alla conseguente valorizzazione delle strutture essenziali, utilizzando vetro, ferro e cemento armato.

In questo momento storico di cambiamento radicale, razionalismo e futurismo caratterizzano la forza artistica che più di tutte supererà le barriere del tempo per tramandare i segni della nostra civiltà: l’Architettura, che, come scrive Fillia, “è il vertice della potenza, della solidità, della ricchezza, del lavoro e del genio di un popolo”.

Di questo fervore costruttivo che pervade l’Europa nei primi decenni del Novecento, Vercelli è un esempio magistrale, per quell’attivismo che condurrà a modificazioni sostanziali del suo assetto urbano, con realizzazioni anche di rilievo che trasformeranno la città in una città ‘novatrice’.

In particolare, a Vercelli un architetto più di altri lascerà il segno del suo passaggio, egli è un vercellese, più esattamente un pezzanese: l’architetto Giuseppe Rosso. Saranno prima Fillia, ne “L’Architettura di Giuseppe Rosso” in stile Futurista nel novembre del 1935, e poi Agnoldomenico Pica nell’edizione della Nuova Architettura Italiana (edita tra i quaderni di Hoeply nel 1936 sotto la direzione di Pagano e con la prefazione di Marcello Piacentini) a consacrare il nostro Giuseppe Rosso tra nomi più noti come Michelucci, Moretti, Samonà, Figini, Pollini, Terragni e molti altri.

Giuseppe Rosso nacque a Pezzana il 1° agosto del 1898, all’epoca in provincia di Novara; iscritto all’Ordine degli Architetti della Liguria nel 1927, pur vivendo e lavorando a Genova, nel 1928 fu impegnato nell’allestimento dell’Esposizione Nazionale Italiana di Torino e nella partecipazione, in collaborazione con gli ingegneri vercellesi Guido Allorio e Paolo Verzone, al concorso per la ricostruzione del Teatro Civico di Vercelli. Il gruppo vinse la competizione e per Giuseppe Rosso fu l’occasione per collaborare alla realizzazione del prestigioso edificio della sua città d’origine.

Nel 1929, a Biella, in collaborazione con Paolo Verzone, partecipò al concorso, vincendolo, per la costruzione della Casa del fascio e, nel corso degli anni Trenta fornì un contributo significativo alla ricostruzione del quartiere Furia1.

1. Fondo Giuseppe Rosso https://siusa-archivi.cultura.gov.it/.

Nel 1926, quando Rosso si laurea con una tesi a titolo “Progetto di massima per cinematografo e ristoratore”, Vercelli era tornata ad essere capoluogo di provincia ed è reduce da un momento di grande crisi politica cui pose fine la nomina del primo podestà fascista, il Conte Adriano Tournon.

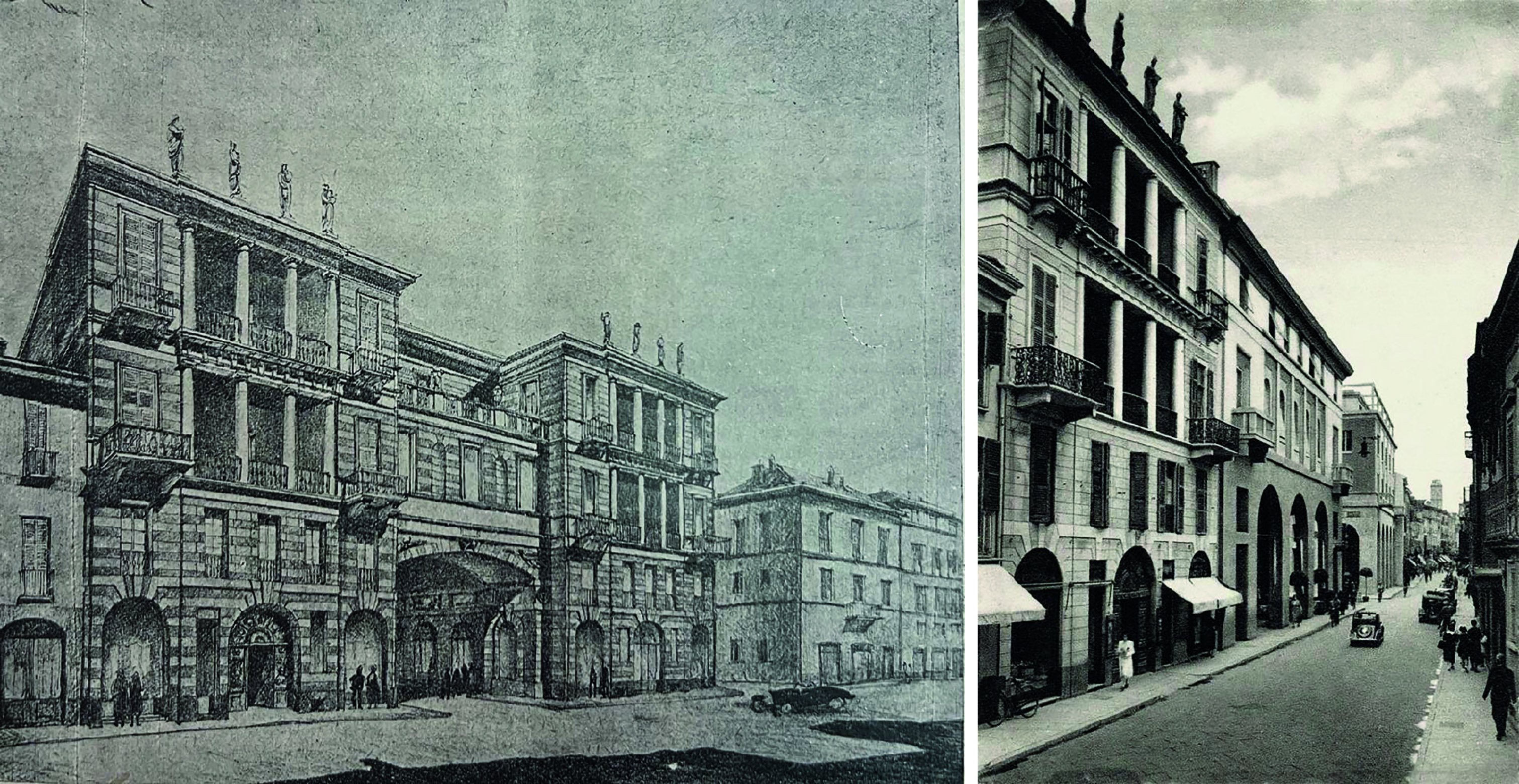

Negli anni Venti Vercelli era ancora ferma allo stile neoclassico dell’edilizia piemontese ottocentesca; la prima opera vercellese dell’architetto in qualche modo risentirà di questo contesto e nel nuovo Teatro Civico (il teatro, realizzato su progetto dell’architetto Nicola Nervi tra il 1812 e il 1815, venne distrutto da un incendio nel 1923) insieme all’Allorio e al Verzone si realizzerà un prospetto nell’insieme dominato da una impronta neomanierista segnata dall’essenzialità novecentista che altrove influenzerà l’intero progetto.

La tendenza a inserire elementi di ascendenza novecentista e decò in organismi decorativi di impianto neoclassico è riscontrabile anche nella Casa del fascio di Biella, ideato da Rosso e da Verzone nel 1929 (nella commissione del concorso di quest’opera vi era anche Armando Melis). Il motto scelto da Rosso e Verzone fu “Multa Rinacentur”.

Mentre le prime opere nel contesto vercellese vedranno il nostro architetto collaborare con nomi noti dell’epoca, sarà con la Casa “Gaia” (di Alfredo Gaia), in via Ferraris, che presenterà un progetto a sua firma esclusiva, che troverà approvazione dalle autorità comunali nel 1931. Un edificio il cui inserimento nel contesto appare riuscito e che in qualche modo richiama esempi di nomi più noti del panorama dell’epoca italiano. Si dovrà a Rosso la parziale copertura a terrazzo dell’edificio, uso che nel corso degli anni Trenta si farà sempre più frequente nel vercellese. La cosa non sorprende pensando a Rosso che recensendo, sulle pagine de “L’Architettura Italiana”, alcuni degli elaborati presentati dal Gruppo 7 alla biennale monzese del 1927, aveva sottolineato come caratteristica positiva l’ampia presenza di terrazzi2.

2. Giovanni Forti, Giuseppe Rosso, Architetto, tesi di laurea, A.A. 2005-2006, Università degli Studi di Pavia.

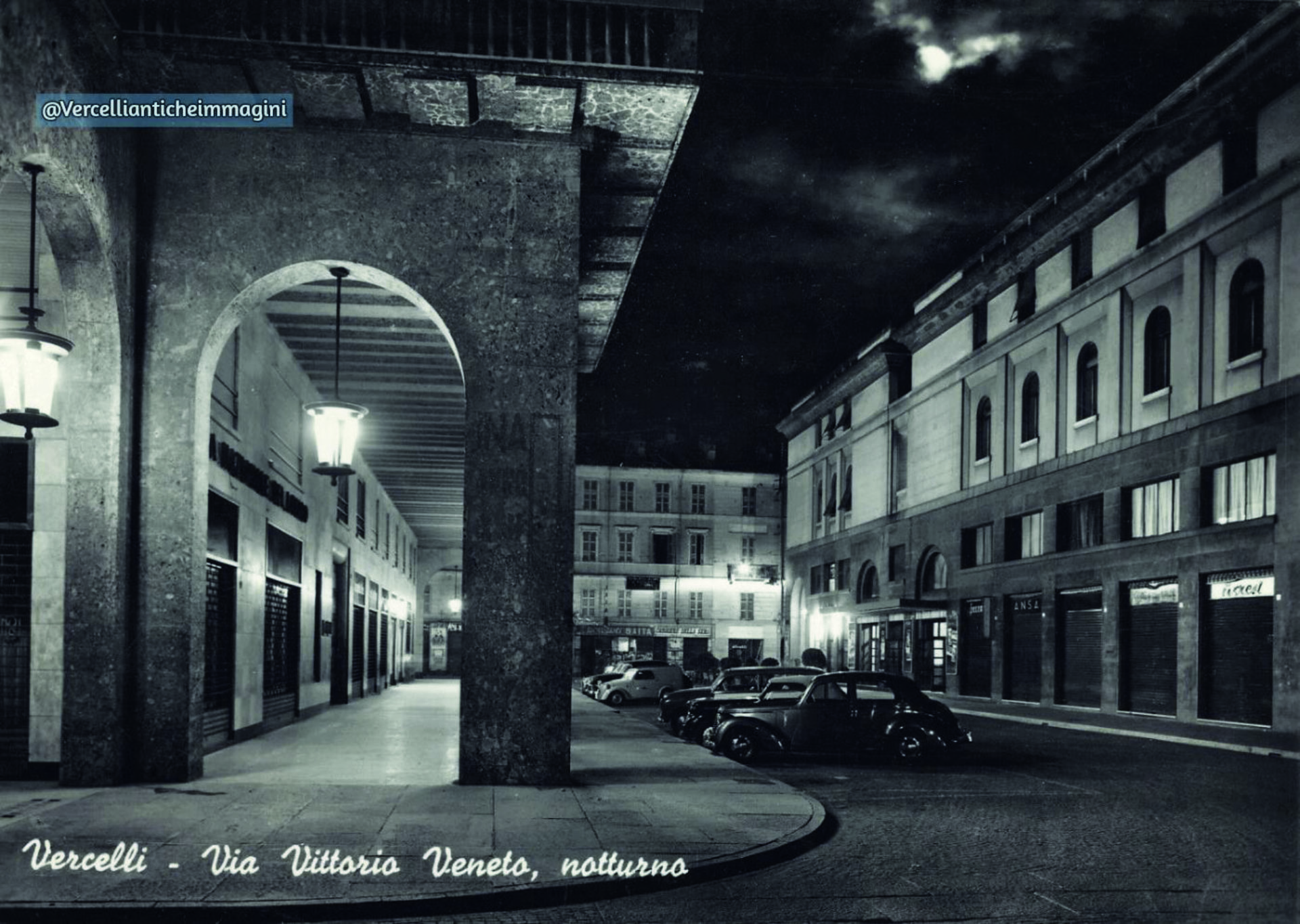

Siamo ormai negli anni Trenta: tra le questioni irrisolte che il podestà ereditò, troviamo il risanamento del quartiere della Furia, tracciato dalla retorica igienista del regime fascista, ormai pienamente consolidato. La Furia veniva narrata come “un agglomerato di catapecchie malsane” di “case basse e luride a un piano, malfamate”. Contemporaneamente all’acquisto e alla demolizione di ciò che rimaneva della Chiesa del Carmine, il 29 ottobre del 1921 venne approvato un primo piano regolatore di massima per il ‘risanamento del quartiere della Furia’, redatto dall’ingegnere novarese Federico Magistrini, nel cui progetto addirittura la via Vittorio Veneto si sarebbe dovuta diramare da Corso Carlo Alberto fino in via Dante, all’altezza di via Marsala. A seguito di problemi attuativi l’amministrazione farà rivedere il piano dall’Ufficio Tecnico e il 28 maggio 1931 verrà indetto, con un’apposita delibera podestarile, un “appalto concorso per la vendita e ricostruzione di tre lotti nel quartiere Furia”3.

Il concorso aveva ad oggetto l’acquisto e la costruzione di tre aree adiacenti, prospicienti l’allora corso Carlo Alberto (oggi corso Libertà) e contigue a Casa Randaccio. Il bando richiedeva alle ditte concorrenti un progetto di massima che qualificasse il nuovo costruito con una “linea architettonica semplice e decorosa, intonata all’architettura generale della zona”4.

3. AECV, Fondo Furia - Piano regolatore, cartella nonnumerata. Estratto della delibera podestarile nell’11 luglio1931, in “Giuseppe Rosso, Architetto”, op. cit.

4. AECV, Fondo Furia - Piano regolatore, cartella non numerata, bando dell’Appalto Concorso per la vendita e ricostruzione delle aree fabbricabili del Quartiere della Furia, 27 maggio 1931, in “Giuseppe Rosso, Architetto”,op. cit.

Benché alla competizione fossero state invitate quarantadue ditte, vi partecipò solo il costruttore vercellese Ernesto Zumaglini, che fu quindi nominato vincitore. Il progetto fu redatto dall’architetto Giuseppe Rosso, la cui opera può rappresentare un esempio della transizione dalla produzione più tipicamente legata allo stile novecentista degli anni Venti, alle nuove correnti architettoniche5.

Circa due mesi dopo, la stampa locale riferisce dell’avvallo del Podestà, ma la Commissione Edilizia negherà l’approvazione al progetto, indicando delle modifiche di rilievo. Dipartirà quindi una lunga polemica, ben illustrata dalla stampa (La Sesia e La Provincia di Vercelli), circa la possibilità di un allargamento del Corso Carlo Alberto, in prossimità della via Vittorio Veneto, con inevitabili conseguenze sull’impianto di quello che diverrà Palazzo Zumaglini e che vedrà l’intervento di nomi noti della Commissione citata, come l’Ing. Guido Allorio (collaboratore di Rosso nella redazione del progetto per il teatro Civico), del Geom. Dusnasi, dell’Arch. Paolo Verzone e di altri, fino all’intervento conclusivo del podestà che deciderà di respingere l’ipotesi di ampliamento del corso6.

5. Fondo Giuseppe Rosso https://siusa-archivi.cultura.gov.it/.

6. Caesar, Il Piano regolatore della Città di Vercelli, in “La Provincia di Vercelli” n. 3, 18 gennaio 1931, anno IX; L’allargamento del Corso Carlo Alberto, in “La Provincia di Vercelli” n. 9, 28 febbraio 1932, anno X; La sistemazione della “Furia” e l’allargamento del Corso e La smentita del Sig. Zumaglini in “La Provincia di Vercelli” n. 10, 6 marzo 1932, anno X; Il Corso resterà qual è, in “La Provincia di Vercelli” n. 11, 13 marzo 1932, anno X; Paolo Verzone, L’allargamento del corso, in “La Sesia” n. 21, 11 marzo 1932, anno X.

anno II, novembre 1935-XIV, nn. 13-14, “L’architettura di

Giuseppe Rosso” a cura di Fillia

Nel luglio del 1932 il Podestà delibererà la revisione del piano del quartiere a cura di Cesare Albertini, il quale ne rivedrà l’assetto e, a differenza dell’appalto-concorso, accorperà in un unico lotto le aree inizialmente individuate dai lotti A e B. Questa modifica, oltre alle linee dettate dalla Commissione Edilizia e l’introduzione del porticato verso il Corso Carlo Alberto (soluzione di mediazione suggerita dal Verzone) portarono il Rosso a ridefinire il progetto poi approvato dalla Commissione edilizia il 23 maggio del 1932.

Si può dire che l’opera di Rosso per l’ideazione della Casa Zumaglini sia un magnifico esempio della transizione dalla produzione più tipicamente legata allo stile novecentista degli anni Venti, con le connotazioni neoclassiche leggibili nel prospetto del vicino Teatro Civico, alle nuove correnti futuriste, cui l’architetto aderirà fino a rappresentarne uno dei suoi esponenti più prolifici nelle opere che interesseranno non solo Vercelli, ma soprattutto Genova. Un’opera che costituirà a lungo il fulcro della vita mondana cittadina, fino alla sua parziale dismissione nel secolo in corso7.

Tornando al Rosso e alla sua realizzazione (Palazzo Zumaglini), non è casuale la scelta di inserire in un piano di trasformazione urbano come quello della “Furia” un cine-teatro. Lo spettacolo, le arti visive e sonore in genere, hanno avuto un ruolo chiave nell’attività propagandistica in epoca fascista8.

In questo mutare della percezione della città e del suo modo di viverla, Rosso realizzerà un’altra interessantissima opera, questa volta sospesa tra due culture costruttive differenti, avvicinandosi al razionalismo: la Casa Andreoletti.

In questa, che trova sede nella Piazza Mazzucchelli, oggi pieno centro della città, in quegli anni periferia, si ravvisano caratteristiche della concezione dell’abitare in piena revisione. Dotata di una pianta trapezoidale, la fabbrica si salda posteriormente all’ottocentesca Casa Tarchetti. Il prospetto principale affaccia su piazza Mazzucchelli, mentre i fronti laterali sono disposti rispettivamente lungo via Goito e corso Torino.

Nell’ottobre del 1935 l’elaborato ottiene una recensione da parte di Fillia su “Stile Futurista”, periodico del cui consiglio artistico Rosso, che si avvicinerà al movimento di Marinetti nel 1934, è membro a partire da marzo dell’anno successivo9. Accennando alle tre diverse funzioni che Casa Andreoletti è destinata a svolgere Fillia afferma che “la fusione dei tre elementi utilitari […] è trovata con organicità moderna e razionale, in modo cioè da consentire il massimo rendimento”.

L’articolo arriverà a definire Rosso come uno “dei più noti architetti novatori”, annunciando nelle battute conclusive la pubblicazione, nel numero successivo della rivista, di un contributo dedicato al “grande grattacielo in costruzione a Genova, che è tra le maggiori realizzazioni moderne della nuova Italia”10.

7. “Il Cinema-Teatro Giovanni battista Viotti. Il Film sonoro negli anni Trenta”, in AA.VV., Vercelli Littoria, Interlinea, Novara 2022.

8. Il regime aveva capito quale grande strumento di persuasione potesse essere così da renderlo elemento chiave della ‘nuova fase propagandistica’ di costruzione del consenso. Il 1930 segna l’avvento del cinema sonoro, i cinegiornali poterono quindi contare su un’arma in più per aumentare l’enfasi della narrazione delle gesta eroiche compiute dal regime; nel 1932 venne inaugurata la Mostra del Cinema di Venezia, nel 1935 il Centro Sperimentale di Cinematografia e nel 1937 Cinecittà

9. Giovanni Forti, Giuseppe Rosso, Architetto, op. cit., p. 80, inserito nell’elenco dei membri de consiglio artistico della rivista, il cognome dell’architetto compare, preceduto dall’iniziale del nome di battesimo, sul frontespizio del periodico a partire da marzo 1935 (anno II, n. 6-7).

10. Ibidem.

Sotto il profilo della composizione volumetrica, in questa scansione data anche dai terrazzi e dalla visione moderna, Casa Andreoletti appare vicina a uno degli edifici realizzati da Diulgheroff in questo periodo: Casa Mazzotti ad Albisola, ultimata nel 1933 e costruita per l’artista futurista Tullio Mazzotti.

Quel Diulgheroff che sarà progettista e artefice di uno dei più begli esempi di architettura dell’epoca nel Palazzo Fiat, sempre a Vercelli in via XX Settembre.

Nel 1934, a compendio dell’opera architettonica, Rosso si occuperà del monumento a Leonida Robbiano, pilota vercellese scomparso nel 1933 alle foci del Gange. In quest’opera, inaugurata da Italo Balbo, Rosso si mostra quasi scultore con un’adesione incondizionata a quel futurismo che leggiamo in opere più note. La storia di Rosso prosegue e nel 1936 supervisionerà il progetto per la colonia elioterapica Maria Pia di Savoia, sempre a Vercelli; con lui, così come con altri attori dell’epoca, la città troverà nuovi scenari e nuove prospettive, per lungo tempo trascurate dalla storia, benché ne siano tassello importante e spesso inesplorato.

Churchill scriveva in quegli anni “La storia sarà gentile con me, perché ho intenzione di scriverla”. Non fu così per gli attori dell’architettura di quel tempo. Rosso forse fu tra i più fortunati, benché ne venne dimenticata o forse oscurata l’importanza nella storia dell’architettura italiana dell’epoca. Molti protagonisti di quei tempi, che hanno tracciato le linee della ‘nuova architettura’, come Terragni e Pagano, sono morti in circostanze tragiche. Tanto più è stata travagliata la loro storia, tanto più sta ora a noi preservare la memoria della cultura architettonica dei primi del Novecento in Italia, di cui questo è solo un piccolo promemoria di quanto si può scoprire nelle nostre città, meravigliosi scrigni di storie, di architetture e di vicende che meritano attenzione e cura. L’uomo è indagato nel suo essere nel mondo (esser- ci), che si esprime innanzitutto nel suo prendersi cura delle cose. Martin Heidegger: Essere e Tempo.■

tra quelli più cercati