La transizione demografica nei principali Paesi europei: implicazioni per la crescita economica

Calo della natalità e aumento della speranza di vita sono fenomeni comuni a tutte le economie avanzate, sia pure con differenze di non poco conto tra i diversi Paesi, con rilevanti implicazioni sociali; il progressivo invecchiamento della popolazione, in particolare, influenzerà in misura diversa crescita e sostenibilità dei rispettivi sistemi di welfare nelle principali economie europee.

L’analisi mostra che la transizione demografica è stata fin qui meno profonda in Francia, Germania e soprattutto in Spagna anche per effetto di politiche diverse sull’immigrazione.

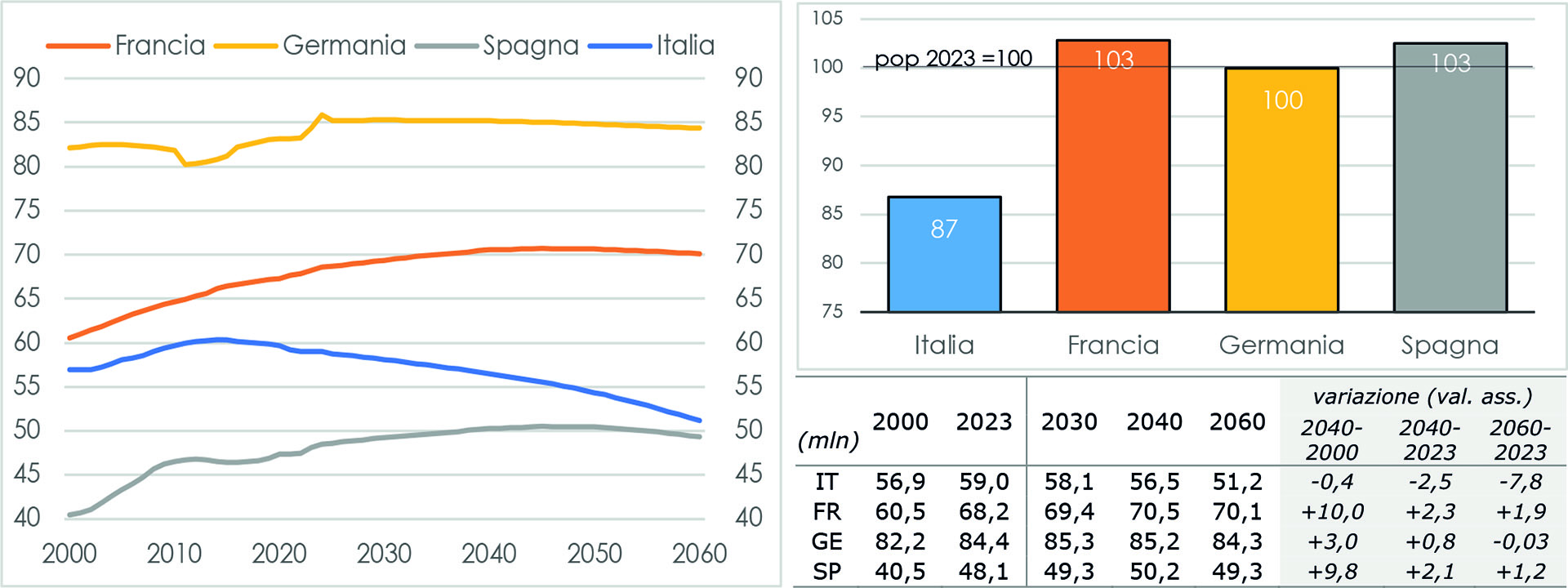

Ma è in prospettiva che le differenze con l’Italia si faranno più marcate, con la popolazione italiana prevista in calo di oltre 7 milioni, a poco più dei 51 milioni del 2060; al contrario, quella della Germania risulterebbe stabile a 84 milioni, mentre quella di Francia e Spagna registrerebbe un lieve aumento, rispettivamente a poco più di 70 e 49 milioni.

La transizione demografica ha effetti rilevanti sulla crescita dell’economia di lungo periodo e sulla sostenibilità dei sistemi previdenziali ed assistenziali. Il “dividendo demografico” si è, infatti, esaurito e l’impatto negativo è destinato ad accentuarsi nei prossimi decenni, soprattutto per il nostro Paese; il processo in corso è, infatti, esattamente opposto a quello che si era manifestato a partire dal dopoguerra, quando dinamiche demografiche favorevoli avevano contribuito alla rapida crescita dell’economia. Un contributo significativo alla crescita dovrà pertanto venire dalla produttività; per l’Italia si tratta di una sfida importante, visto l’ampio e persistente divario nella dinamica della produttività rispetto alle altre economie europee.

1. Le dinamiche dell’ultimo ventennio

Francia, Germania e Spagna, come tutte le economie avanzate, stanno sperimentando un forte processo di invecchiamento della popolazione; le dinamiche in atto, relative, in primo luogo, alla natalità e alla speranza di vita media, si differenziano, tuttavia, tra i diversi Paesi e, soprattutto, da quelle dell’Italia.

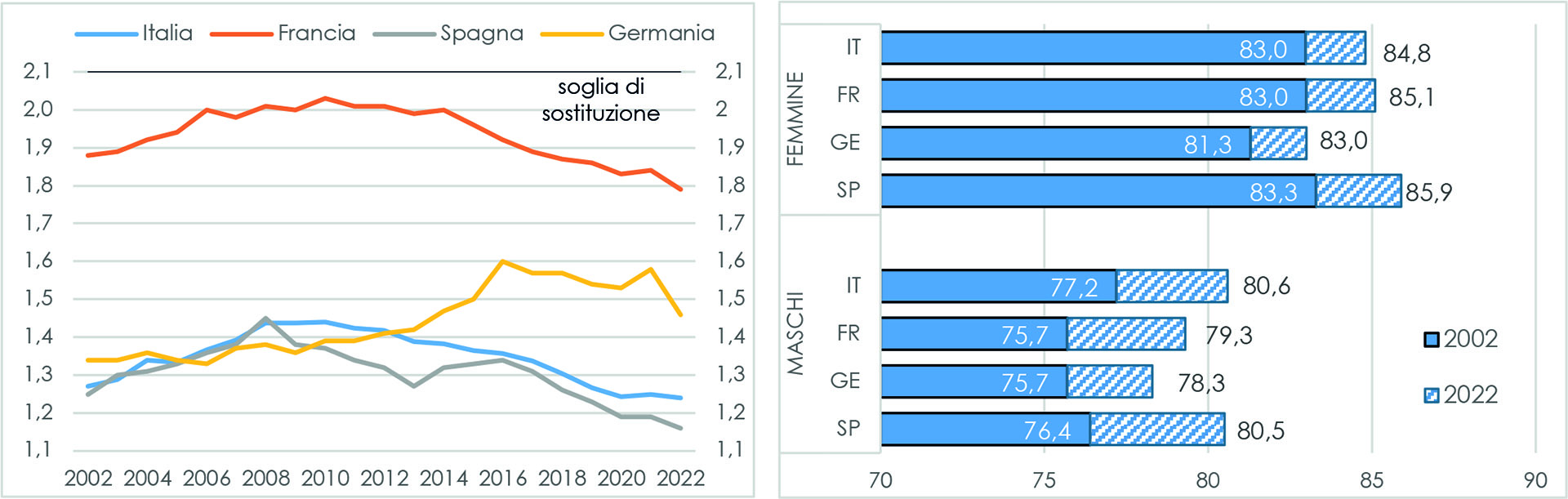

Italia e Spagna presentano le dinamiche più sfavorevoli della natalità e sono fanalino di coda in Europa. Negli ultimi 20 anni, l’andamento del tasso di fecondità dei due Paesi è risultato molto simile: da livelli di poco superiori alla soglia di 1 figlio per donna (1,25) ad inizio anni 2000, il tasso di fecondità è risalito fino a 1,45 circa intorno al 2008-2009; entrambi i Paesi hanno poi sperimentato una fase di declino, fino ad arrivare nel 2022 a un numero medio di figli per donna vicino al minimo storico, attestandosi a 1,24 in Italia (1,2 nel 2023) e ad un valore ancora più basso in Spagna (1,15). Si tratta di livelli largamente inferiori alla cd. soglia naturale di sostituzione pari a 2,1 figli per donna.

In Germania, il tasso di fecondità, simile a quello di Italia e Spagna nel primo decennio degli anni 2000, è poi risalito fino a 1,6 intorno al 2016 per poi scendere a 1,46 nel 2022. La Francia si contraddistingue per una più alta natalità: anche qui, tuttavia, il tasso di fecondità, dopo un decennio (2006-2015) in cui si è posizionato sulla soglia di 2 figli o poco più per donna, ha iniziato a ridursi dal 2014 portandosi a 1,8 nel 2022.

La speranza di vita ha registrato, al contempo, miglioramenti significativi.

Tra il 2002 e il 2022, e cioè in 20 anni, la speranza di vita media alla nascita è aumentata in tutti i Paesi esaminati di 3-4 anni per gli uomini, portandosi nel 2022 a 80,5 anni in Italia e Spagna e a poco più di 79 e 78 anni, rispettivamente, in Francia e Germania. Per le donne, che hanno registrato aumenti inferiori, la speranza di vita media è arrivata a 86 anni in Spagna, a circa 85 in Italia e Francia e a 83 in Germania.

Nel 2020, a seguito del Covid, tutti i paesi hanno registrato una battuta d’arresto, con una ripresa nel periodo successivo; va osservato, tuttavia, che i dati, disponibili fino al 2022, non consentono di cogliere appieno la ripresa del periodo post Covid; il nostro Paese, per il quale disponiamo anche del 2023, ha recuperato interamente il calo dovuto alla pandemia, come illustrato nel Riquadro 1.

Riquadro 1 - Italia: le tendenze demografiche

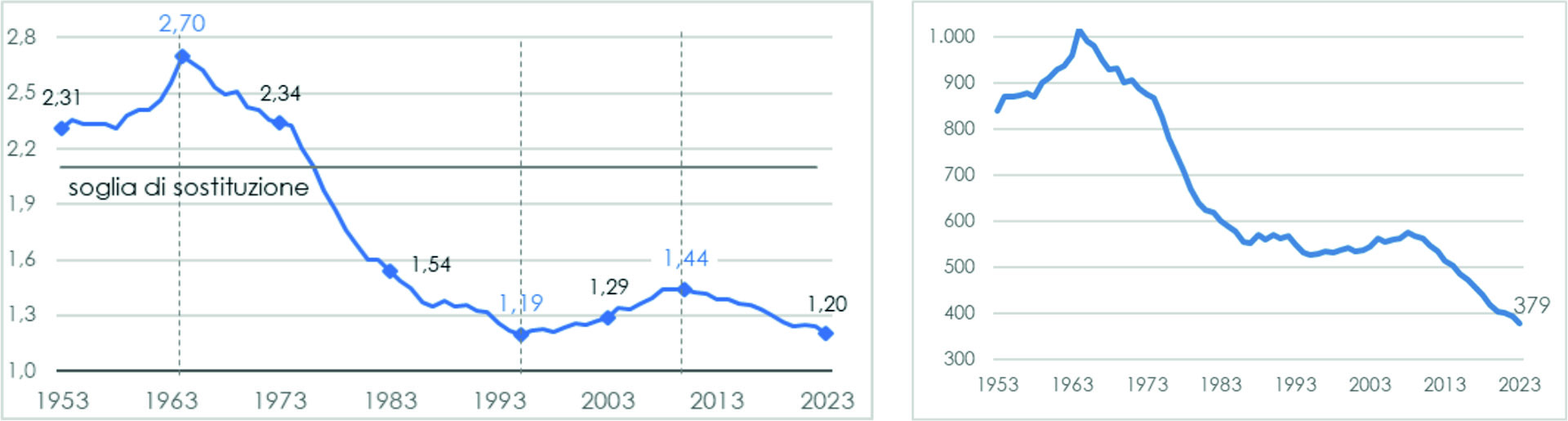

In Italia si fanno sempre meno figli. I dati più recenti, relativi al 2023, evidenziano il nuovo minimo storico, con appena

379.000 nati (-14.000 rispetto al 2022). È il secondo anno consecutivo in cui le nascite sono scese sotto le 400.000 unità;

rispetto al 2008, l’anno che aveva segnato il picco nella serie storica recente, si contano quasi 200.000 nascite in meno

(-34%).

Il fenomeno della denatalità è spiegato dal calo della popolazione femminile in età fertile e dalla riduzione del tasso di fecondità.

Dopo il boom delle nascite degli anni ’60, il tasso di fecondità è andato progressivamente calando, avvicinandosi, intorno al 1995-2000, alla soglia di un figlio per donna (minimo storico 1,19 nel 1995); grazie al contributo delle immigrate, è risalito nel periodo successivo, raggiungendo l’1,44 nel 2010. In seguito, si è aperta una nuova fase di declino, fino ad arrivare al 2023 in cui il numero medio di figli per donna si è portato vicino al minimo storico, attestandosi a 1,2. Il calo della fecondità è stato accompagnato da un graduale e continuo aumento dell’età media al parto, che ha raggiunto i 32,5 anni nel 2023.

In un contesto generalizzato di bassa fecondità, si evidenziano significative differenze territoriali: nel 2023 il Trentino-Alto Adige detiene il record positivo con 1,4 figli per donna, la Sardegna detiene quello negativo, con meno di un figlio (0,9).

Tasso di fecondità, 1953-2023 Nascite, 1953-2023 (in migliaia)

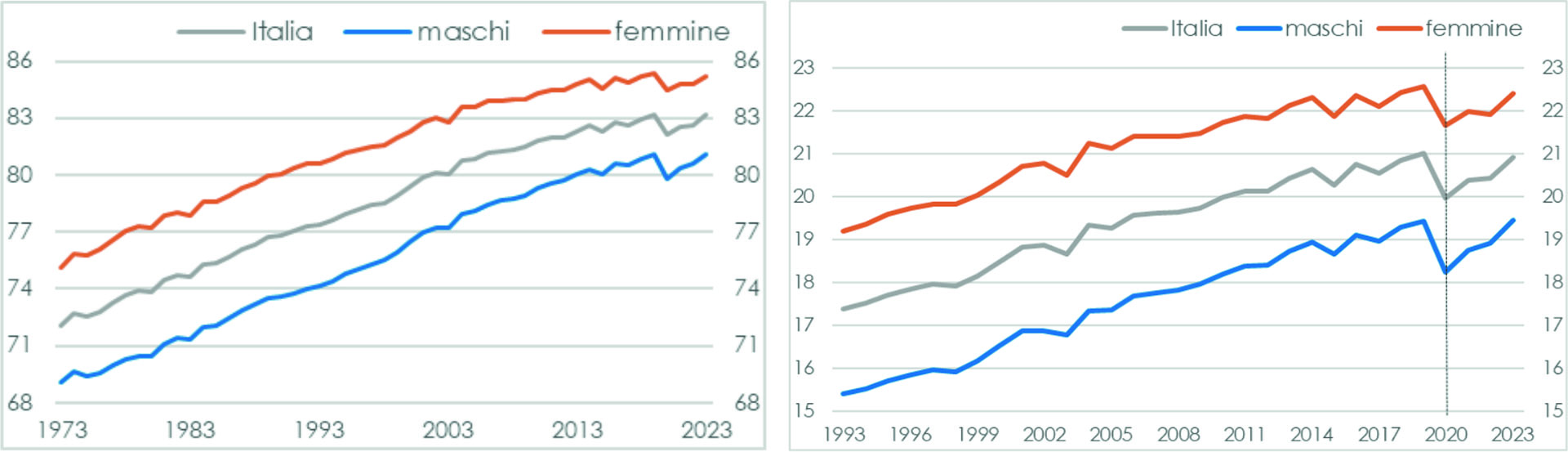

La speranza di vita continua a registrare miglioramenti significativi; dopo la battuta d’arresto del 2020 a seguito del Covid, è ripreso il trend in aumento.

Nel 2023, con un aumento di 6 mesi rispetto al 2022, la speranza di vita media alla nascita si è portata a 83,1 anni (81,1 per gli uomini e 85,2 per le donne), tornando sui livelli del 2019. Anche la speranza di vita residua a 65 anni ha recuperato la riduzione di un anno registrata nel 2020 per il Covid ed è pari nel 2023 a 21 anni.

Speranza di vita (in anni)

a) alla nascita, 1973-2023 b) a 65 anni, 1993-2023

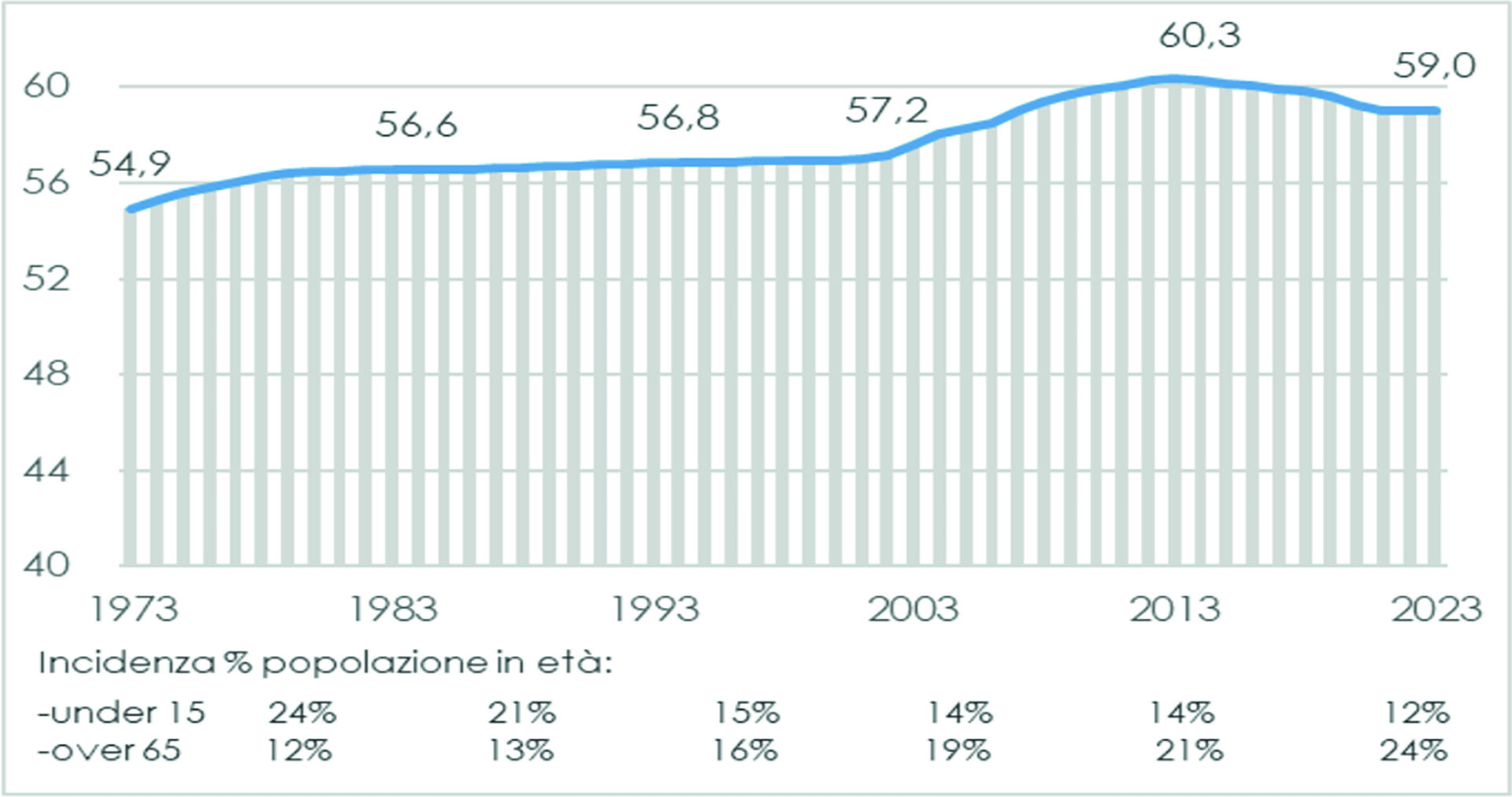

L’effetto congiunto delle variabili demografiche (fecondità, speranza di vita, flussi migratori) ha prodotto dal 2015 un calo della popolazione; questa riduzione è stata in parte attenuata dal saldo migratorio (pari a 261.000 unità nel 2022 e a 274.000 nel 2023).

Il declino demografico si accompagna a un graduale processo di invecchiamento della popolazione: nel 2023 gli over 65 rappresentano quasi un quarto della popolazione; di particolare rilevanza la crescita dei c.d. grandi anziani, con il numero degli ultraottantenni che ha raggiunto i 4,6 milioni (8% della popolazione), superando per la prima volta quello dei bambini sotto i 10 anni (4,4 milioni).

Popolazione residente (in milioni)

Fonte: elaborazioni su dati Istat (“Indicatori demografici”, anni vari; banca dati I.Stat)

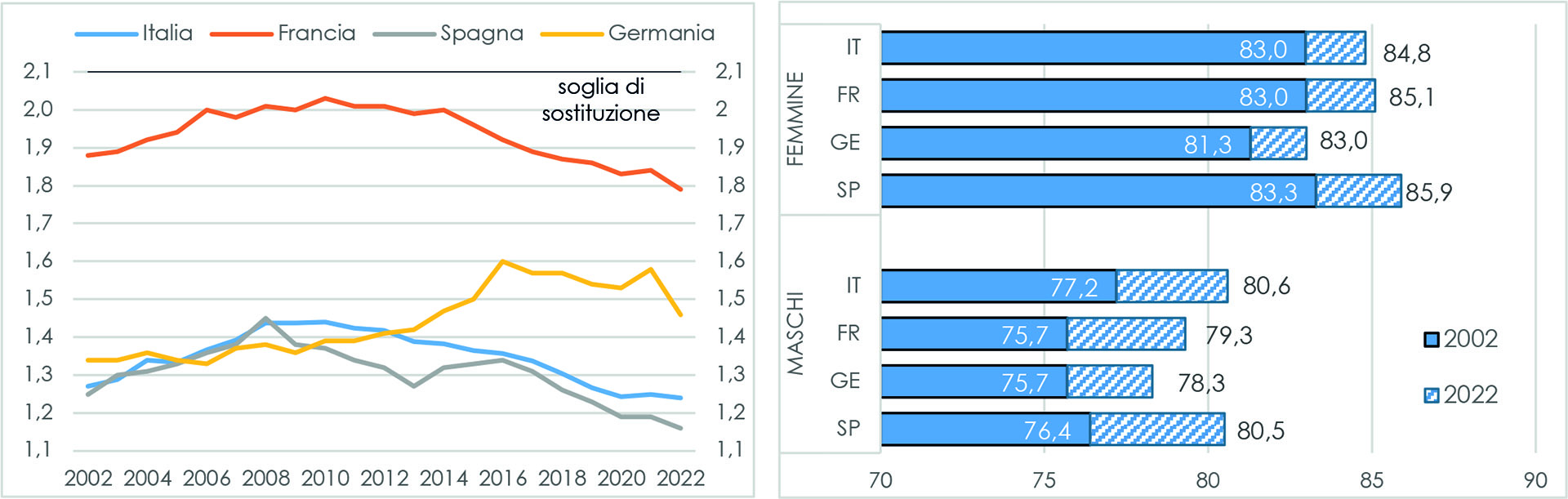

L’effetto congiunto degli andamenti di queste variabili, unitamente ai flussi migratori, ha determinato una dinamica della popolazione complessiva significativamente diversa da un Paese all’altro.

Negli ultimi venti anni (2000-2022), la popolazione è cresciuta in Spagna (+17%) e Francia (+12%), mentre è rimasta sostanzialmente stabile in Germania (+1,3%); in Italia, nello stesso periodo, la popolazione è aumentata del 3,7%.

In Francia la crescita è stata continua e costante nel corso di tutto l’ultimo ventennio, sostenuta in gran parte dall’elevato tasso di fecondità. La Spagna, invece, ha registrato un significativo aumento della popolazione nel primo decennio degli anni 2000, nonostante un tasso di fecondità molto basso; questo aumento è dovuto al massiccio flusso di immigrati, provenienti soprattutto dall’America latina, che ha portato il numero di immigrati presenti in Spagna da 900.000 nel 2000 a quasi 6 milioni nel 2009. Nel periodo successivo, la popolazione spagnola ha evidenziato un profilo più piatto, che riflette la battuta d’arresto dei flussi migratori a seguito della crisi economica.

L’Italia si contraddistingue per un diverso profilo della popolazione rispetto agli altri Paesi ed è possibile distinguere due sottoperiodi all’interno del periodo 2000-2022: fino al 2014, in analogia alla Francia, la popolazione italiana è risultata in crescita (anche se a ritmi inferiori); dal 2015 è, invece, iniziato un trend discendente con una popolazione in calo continuo fino al 2023, a differenza della Francia in cui la popolazione ha continuato ad aumentare.

2. La transizione demografica nei prossimi decenni

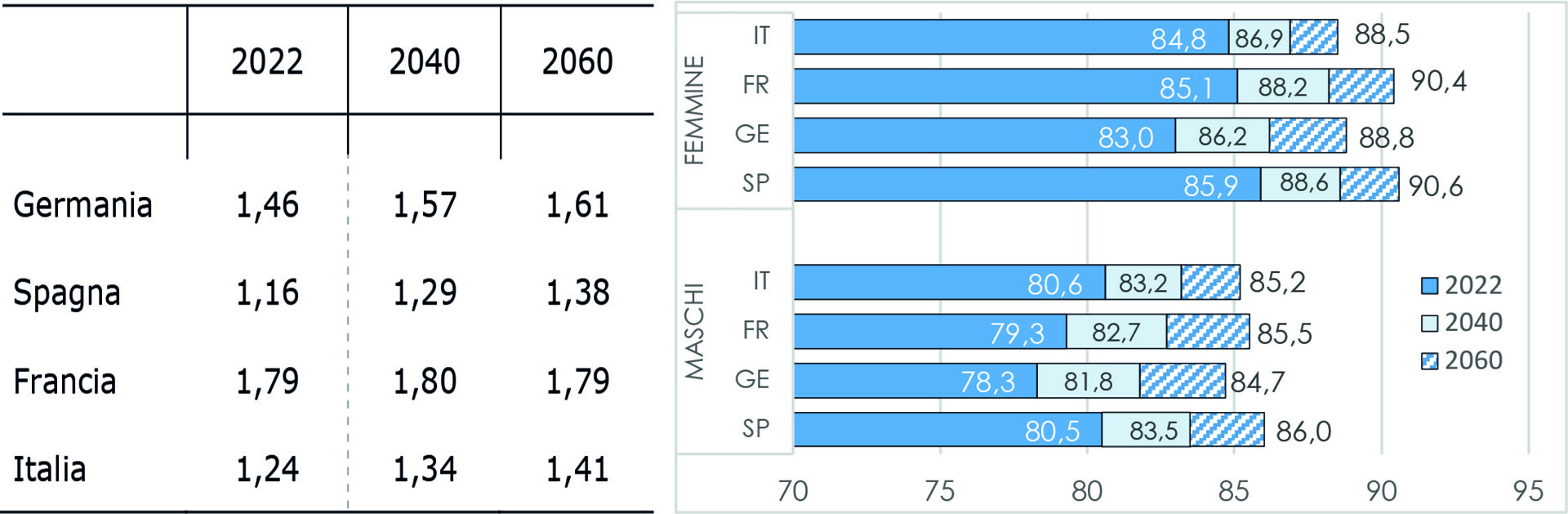

Anche in prospettiva gli scenari demografici delineati per le maggiori economie europee sono più favorevoli rispetto all’Italia. Sulla base delle proiezioni effettuate in sede europea, nei prossimi 40 anni il tasso di fecondità dovrebbe rimanere pressoché stabile in Francia e Germania: in Francia le previsioni confermano l’attuale livello di 1,8 figli per donna; in Germania il tasso di fecondità dovrebbe portarsi da 1,46 a 1,6 nel 2060.

Tasso di fecondità, 2022-2060 Speranza di vita media alla nascita, 2022-2060 (in anni)

In Italia e Spagna, caratterizzate da livelli più bassi, il tasso di fecondità dovrebbe registrare una lieve ripresa, passando da circa 1,2 figli per donna a circa 1,3 nel 2040 e 1,4 nel 2060; in entrambi i Paesi resterebbe comunque molto inferiore alla soglia di 2,1 figli per donna (cd. tasso naturale di sostituzione) e anche ai livelli della Germania e soprattutto della Francia.

Le previsioni sulla speranza di vita evidenziano un trend in continua crescita per tutti i Paesi esaminati, con aumenti di 4-6 anni nei prossimi 40 anni. Nel 2040 la speranza di vita media alla nascita si dovrebbe portare, per gli uomini, a oltre 83 anni in Spagna e Italia, per arrivare nel 2060 a 85-86 anni in tutti i Paesi; quella delle donne dovrebbe quasi raggiungere la soglia dei 90 anni in Germania e Italia, per superarla in Spagna e Francia.

Tutte le maggiori economie sperimenteranno, nei prossimi decenni, un rallentamento dei ritmi di crescita della popolazione, senza tuttavia evidenziare un crollo, atteso invece per l’Italia.

Popolazione nei principali paesi europei

a) Popolazione, 2000- 2060 (in milioni) b) Popolazione 2060 (indice: 2023=100)

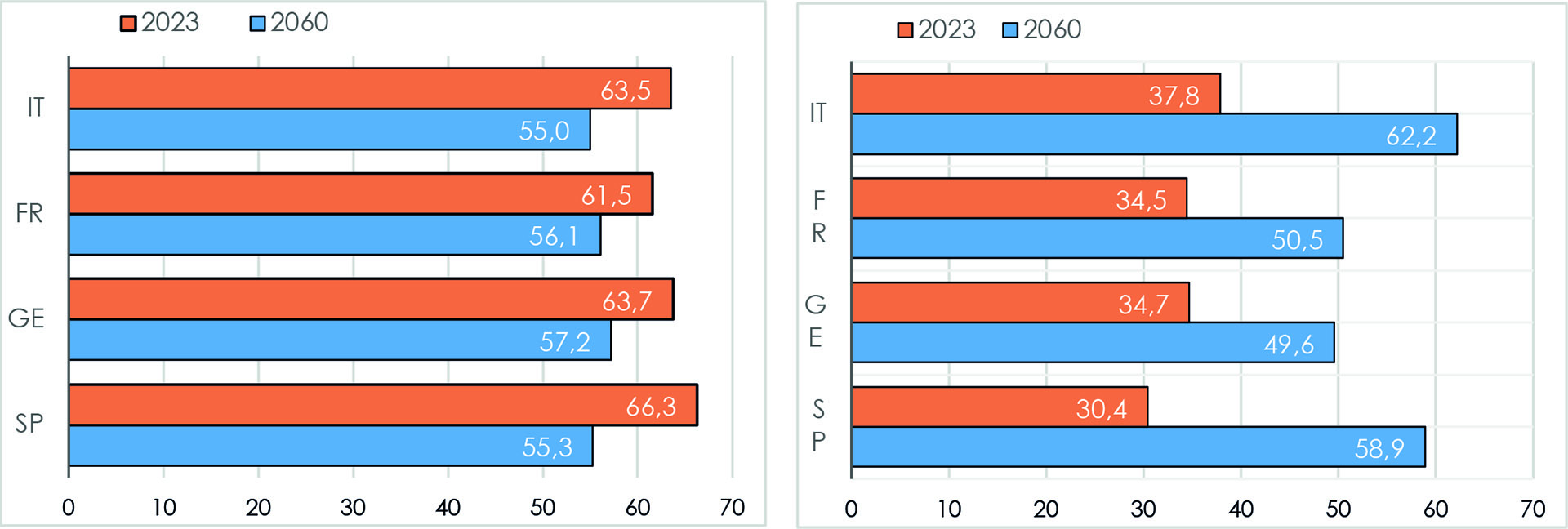

Popolazione 15-64 sul totale, 2023-2060 Indice di dipendenza degli anziani, 2023-2060

(valori %) (Popolazione di almeno 65 anni sulla pop. 15-64, valori %)

In particolare, nel 2040 la popolazione italiana è attesa ridursi, rispetto a quella attuale, di 2,5 milioni (-4,3%), a fronte di aumenti del 6% in Spagna e del 3-4% in Francia e Germania; nel 2060, la riduzione, rispetto al 2023, sarebbe di quasi 8 milioni (-13%) in Italia, a fronte di un lieve aumento in Francia e Spagna (+3%) e di una sostanziale stabilità in Germania.

Si modificherà in modo significativo anche la composizione per età della popolazione, con un impatto rilevante sugli equilibri dei sistemi di welfare e dei rapporti intergenerazionali.

Nei prossimi 40 anni, il peso relativo della popolazione in età lavorativa diminuirà progressivamente in tutti i Paesi: la quota di popolazione in età compresa tra 15 e 64 anni, attualmente pari a circa il 65% della popolazione totale, dovrebbe ridursi a poco più del 50% nel 2060.

3. Declino demografico e crescita economica

Calo demografico e invecchiamento hanno implicazioni rilevanti sulla crescita economica di tutte le maggiori economie, oltre che sulla sostenibilità dei sistemi di welfare. In generale, una demografia avversa riduce l’offerta di lavoro con effetti sul potenziale di crescita dell’economia: non solo si riduce il numero di persone in attività, ma possono anche esserci effetti sfavorevoli sulla produttività del lavoro, considerando che le persone in età avanzata sono in genere meno propense ad adattarsi ai mutamenti nella tecnologia; infine, una popolazione in età più avanzata tende a premiare maggiormente le forze politiche che adottano politiche a sostegno dei programmi di welfare e meno quelle a supporto della crescita – come le spese per l’istruzione o le politiche a sup porto della partecipazione al mercato del lavoro (misure in genere a sostegno della partecipazione femminile oppure dell’invecchiamento attivo).

Per esaminare la relazione tra demografia e crescita economica nei Paesi esaminati, il tasso di crescita del Pil pro-capite è stato scomposto in tre componenti: produttività del lavoro, occupazione e struttura demografica (dividendo demografico). Il dividendo demografico rappresenta la componente di crescita derivante dall’aumento della quota attiva della popolazione (15-64 anni); esprime, quindi, il contributo potenziale (positivo o negativo) della demografia alla crescita di un Paese.

Pil pro-capite: contributi alla crescita1, 2000-2021

(tassi di crescita medi annui)

Fonte: Rapporto Istat 2023

Nell’ultimo ventennio (2000-2021), la crescita del Pil delle maggiori economie europee è stata sostenuta dalla produttività, mentre l’occupazione ha fornito un contributo più contenuto; il dividendo demografico è risultato negativo per tutti i Paesi.

In analogia all’Italia, dunque, anche gli altri Paesi hanno scontato gli effetti di un dividendo demografico negativo, ma, a differenza dell’Italia, l’apporto delle componenti occupazione e, soprattutto, produttività è stato più sostenuto.

Nel nostro Paese, il dividendo demografico ha fornito un contributo rilevante negli anni ’80, frutto dell’ingresso nel mercato del lavoro dei baby boomers; il contributo è, invece, negativo da circa un trentennio. Il contributo demografico sarebbe stato ancora più penalizzante se non fossero intervenuti i flussi migratori, considerando che la maggior parte dei migranti è costituita da popolazione in età attiva; il fenomeno migratorio ha fornito, inoltre, un contributo anche nel medio-lungo termine, attraverso la crescita del tasso di natalità, giunto ai minimi storici a metà degli anni ’90.

Nei prossimi decenni l’impatto negativo della componente demografica è destinato ad accentuarsi, soprattutto per il nostro Paese. È esattamente il contrario di quanto era accaduto nel secolo scorso, quando dinamiche demografiche favorevoli avevano contribuito alla rapida crescita dell’economia italiana. Un contributo significativo alla crescita dovrà pertanto venire dalla produttività.

Per l’Italia si tratta di una sfida importante, visto l’ampio e persistente divario negativo nella dinamica della produttività rispetto alle altre economie europee. ■

tra quelli più cercati